Zitat vom “der Praktikant:”

Marek, ein “Erdungskonzept” klingt gut!

Würdest du für uns Anfänger und Praktikanten hier im Forum kurz ausführen was das ist und wie man so etwas mit welchen Querschnitten idealerweise umsetzt?

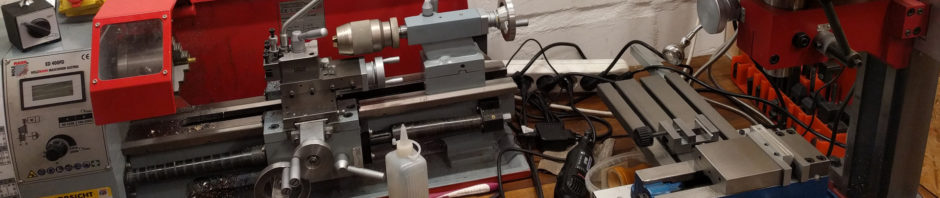

Es ging beim Kaffee-Netz um Revision einer alten Maschine und zwar nicht zum ersten Mal. Das Thema wiederkehrt regulär und die Jungs sind echt gut, was das wiederbeleben von alten Mechanik angeht. Dabei ist aber rausgekommen, dass die alten Maschinen nicht unbedingt nach aktuellem Sicherheitsstandard gebaut worden sind. Wenn man bedenkt, dass viele Maschinen aus der Zeit stimmen, wo ein Schutzkontakt in der Steckdose ein Fremdwort war, ist das gar kein Wunder.

Dieser Artikel habe ich geschrieben, um Leute, die eine alte Maschine restaurieren, ein Bisschen zu unterstützen. Es ist keine Anleitung, wie eine Maschine zu bauen ist! Ich habe das aus eigener Erfahrung mit elektrischen Anlagen geschrieben, nach bestem Wissen und Gewissen, ich behaupte aber weder, das alles richtig ist, noch, dass es vollständig ist. Es soll zumindest als Denkanstoß gut sein. Oder ich hoffe es so.

Was das Thema elektrische Sicherheit angeht, soll man sich grundsätzlich bei:

- DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1) Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausrüstung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen,

- DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutz gegen elektrischen Schlag — Gemeinsame Anforderungen für Anlagen und Betriebsmittel

und bei den verwandten Normen einlesen, die geben so ein Bisschen die Windrichtung vor, nicht aber wie man es zu machen hat (natürlich).

Ich versuche hier zumindest ein Denkansatz zu geben – ohne Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Das Thema Schutzerdung ist allgemein recht breit und es ist immer die Frage, wie weit man sie treibt, gerade bei älteren Maschinen ist oft eine vollständige Lösung unmöglich, da diese Maschinen dafür einfach falsch (aus heutiger Sicht) gebaut worden sind.

Bei elektrischen Geräten ist es laut VDE grundsätzlich folgendermaßen vorzugehen:

- die berührbaren Teile müssen eine Basisisolierung aufweisen.

- falls die Basisisolierung versagt, muss der Fehler abgefangen werden.

#1 ist in allen Maschinen, auch den alten, grundsätzlich gegeben. Ob die Isolierung nach heutigem Standard eine Prüfung durchhalten würde, sei dahin gestellt, desto wichtiger ist aber #2. #2 ist oft problematisch. Die Normen sehen hier wieder zwei Lösungen vor:

- Um die Basisisolierung wird nochmal eine Isolierung gebaut, also Schutzklasse II = Geräte mit doppelter Isolierung. Betrifft uns nicht, es gibt keine Espressomaschinen die der Anforderung genug tun würden (spätestens die Brühgruppe ist leitfähig und prinzipbedingt nicht isolierbar).

- Alles leitfähiges an Außenteile wird mit dem Schutzleiter so niederimpedant verbunden, dass

- erstens: es kann sich gar keine gefährliche Spannung auf dem Gehäuse bilden und

- zweitens: der über Gehäuse abfließende Strom die Sicherung auslöst. Also Schutzklasse I, Geräte mit einem Schutzkontakt. Hier sind wir zuhause.

Die Umsetzung…

Der Leitfaden beim Aufbau/Umbau einer Maschine soll also der Gedanke sein: es müssen mindestens zwei Fehler passieren (zwei Sachen aus unterschiedlichem Grund ausfallen), eher jemand zu Schade kommen kann. Das mit dem unterschiedlichem Grund ist wichtig: es hilft nicht, wenn ich eine Schicht Isolierband mit einer zweiten Schicht umwickle – wenn der Kleber bei Hitze versagt, versagt er bei beiden Schichten, das ist keine doppelte Sicherheit. Also gut durchdenken.

Eine Espressomaschine, egal wie alt, soll die Anforderung auf Basisisolierung erfüllen. Das soll heißen, es sind keine stromtragende Teile berührbar oder leitend mit berührbaren Teilen verbunden und die Isolierung die dieses sicherstellt, intakt ist. Erfüllt die Maschine dies nicht, muss sie entweder überholt oder verschrottet werden. Angenommen die Basisisolierung ist in Ordnung, können wir uns Sachen weiter überlegen.

Nach Norm sind jetzt alle leitfähige und berührbare Gehäuseteile an den Schutzleiter mit einer effektiven Impedanz von weniger als 1Ω zu kontaktieren.

ACHTUNG: Ein lackiertes Blech gilt hier als leitfähig und isolierend gleichzeitig!

– Isolierend, wenn es um den Kontakt mit dem Schutzleiter geht,

– Leitfähig, wenn man die Gefährdung betrachtet!

Jetzt wird’s aber kompliziert. Viele, vor allem ältere Maschinen sind nicht nach aktuellen Anforderungen gebaut. Da es ist einfach zu schreiben “alles, was berührbar und leitfähig ist, erden”. Bei vielen Maschinen würde es bedeuten, dass man von jedem Blechteil zu jedem Blechteil ein Erdungskabel ziehen muss, da die Bleche zwar mechanisch befestigt sind, aber ohne Garantie einer leitfähigen Verbindung! Zum Beispiel ein Seitenblech befestigt mit Blechschrauben, die in Klammern eingeschraubt sind, die wiederum auf lackierten Ösen drauf stecken. Das hält alles zusammen, aber ob die Verbindung auf wirklich leitfähig ist, kann keiner sagen.

Man muss aber die Sache ein Bisschen relativieren, oder, besser gesagt, die Kirche im Dorf lassen. Die Maschine wird nicht neu gebaut und hätte man kein Hand anlegen müssen, wäre sie auch in Originalzustand weiter gelaufen. Wir werden die Maschine nicht neu konstruieren, wir können höchstens es versuchen, den Ist-Zustand zu verbessern. Ab jetzt rede ich über Verbesserungen und nicht über Lösungen, also ich schwätze vom Pfusch am Bau.

Praktisch bedeutet es, zuerst die Maschine möglichst gut zu erden und dabei es gut überlegen, wo man Abstriche wegen Machbarkeit machen musste, danach diese wieder gezielt angehen.

Als allgemeine Richtlinie zum Verlegen des Schutzerdleiters gilt (Aussage ich, nach Erfahrung und Sachverstand, darf ruhig ergänzt werden):

- Er ist durchgehend mit einer gelb-grüner Kupferlitze in hitzefester Isolierung auszuführen. Die Leitung darf vom Querschnitt den Querschnitt der Netzzuleitung an keiner Stelle unterschreiten. Es wird empfohlen, selbst, wenn die Netzzuleitung von kleinerem Querschnitt ist, die Gehäuseinterne Verbindungen durchgehend mit mindestens 2.5mm²˛ zu verlegen.

- Es sind keine Lötverbindungen erlaubt, außer an z.B. Schraubösen mit Lötfahnen, diese sind aber zu meiden. Quetschverbindungen werden bevorzugt. Es dürfen keine Litzen direkt in Schraubklemmen geschraubt werden, es sind immer Aderendhülsen zu verwenden.

- Es soll vermieden werden (VDE verbietet es sogar) Schrauben, die eine Befestigungsfunktion haben, als Erdanschlüsse zu verwenden. Der Verbot bezieht sich sinngemäß auf Schrauben, die z.B. zwei Hälften von Rahmen zusammen halten, oder den Kessel an den Rahmen befestigen. Diese sind dann im Betrieb Wechselbelastungen ausgesetzt und der Kontakt zu Kabelöse kann durch Feuchte unterwandert werden und korrodieren. Ich vertrete aber die Meinung, dass z.B. verchromte Verkleidungsbleche, die mit für den Zweck überdimensionierten Schrauben an den Rahmen festgeschraubt werden, über diese Schrauben auch elektrisch mit dem Rahmen kontaktiert werden dürfen. Zumindest solange sie der letzte Glied in der Erdungskette sind (also so lange man kein weiteres Teil über diese Bleche erdet). Sonst müsste man die Bleche extra anbohren und über weitere Schrauben mit einem Erdleiter verbinden, was in den meisten Fälle in der Praxis nicht vertretbar ist.

- Es soll sichergestellt werden, dass bei der Demontage einer Maschine das Abnehmen einen Teils die Erdung den anderen noch angebauten Teile nicht beeinträchtigt.

Man stelle sich ein Würfel mit vier Seitenwände vor: man darf nicht über jedes Eck eine Leitung vom Blech zum Blech ziehen und dann das letzte Blech erden, da sobald man ein Seitenteil entfernt hat, sind einige in der Kette abgeklemmt. Man kann aber den Rahmen erden und jedes Seitenteil an Rahmen anbinden – dann ist es egal, mit welchem Seitenteil man die Demontage anfängt, die Schutzfunktion bleibt erhalten. Es ist davon auszugehen, dass die Maschine ordnungsgemäß demontiert wird, also in dem Beispiel, dass man den Rahmen nicht aus dem inneren ausreißen kann ohne zuerst die Seitenteile abgenommen zu haben.

Bei einer Maschine, die man gerade wieder zusammenbauen möchte, wäre es sinnvoll, bei der Einführung des Netzkabels ins Gehäuse anzufangen. Dort verlieren wir nämlich die Kontrolle. Also:

- Die Netzzuleitung kritisch begutachten: gibt es einen ausreichenden Knickschutz? Gibt es eine ausreichende Zugentlastung? Eine gute Zugentlastung soll einem erwachsenem Mann die Leitung aus dem Gehäuse mit mäßigen Kraftaufwand nicht ausreißen lassen. Auf gutdeutsch soll’s halt heben. Wenn man sie parallel zur Wand rupft, darf sie nicht eingeschnitten werden. Harte Anforderungen, die die meisten Werksseitig verbauten Teile nicht aushalten (!). Man soll es überlegen an der Stelle, gerade bei größeren Maschinen, eine PG-Verschraubung mit Knickschutz zu verbauen. Bedeutet halt oft aufbohren der Kabeldurchführung, was nutzt aber eine gut geerdete Maschine, wenn der Schutzleiter am Gehäuseeingang abgerissen ist?

- Es ist nicht verkehrt kurz nach dem Leitungseingang eine Lüsterklemme geeigneter Größe zu verbauen, an die die Netzleitung (L und N) geklemmt werden. Diese Lüsterklemme soll gut in der Maschine befestigt werden. Somit ist die Leitungslänge zur Kabeldurchführung definiert. Es geht darum, dass falls die Zugentlastung versagt und das Kabel ausgerissen wird, die Leitungen aus der Lüsterklemme und nicht irgendwo aus der Schaltung ausgerissen werden. Erstens wird somit höchstens eine billige Lüsterklemme beschädigt und zweitens, wir wissen genau, wie lang die abgerissenen Leitungen (maximal) sind. Mindestens so viel freie Länge muss die netzseitige Schutzleitung extra haben, so dass bevor sie abreißt, die Versorgungsleitungen aus dem Gehäuse rausgezogen worden sind. So ist es garantiert, dass falls die freie, unter Spannung stehende Leitungsenden irgendwo an das Gehäuse von innen kommen, ist dieses noch sauber geerdet. Sobald die Leitungen aus dem Gehäuse raus sind, ist das nicht mehr unser Problem, da ist das Kind sowieso im Brunnen.

Ist die Kabeldurchführung in Ordnung, muss man sich die Netzzuleitung anschauen:

- Ist die innere Isolierung heil? Eine Ader um ein Schraubenzieher oder ein Bleistift straff wickeln. Ist die Oberfläche der Isolierung rissig oder verfärbt sie sich? Falls ja -> Kabel entsorgen und mit einem neuen ersetzen.

- Ein Stück abisolieren. Sind die Kupferdrähte glänzend blank? Lassen sie sich leicht ohne aggressiven Flussmitteln verzinnen? Zeigt ein Multimeter Durchgang vom Stecker zur Leitungsende ohne dass man dabei an der Litze rumkratzen muss? Falls nein -> Kabel entsorgen und mit einem neuen ersetzen. Sonst das verzinnte abschneiden, das war nur ein Versuch auf Oberflächenkorrosion.

Jetzt kommt endlich das Thema Erdung. In der Nähe vom Eingang Netzleitung sucht man sich einen geeigneten Punkt, der als zentraler Erdanschluss dienen wird. Am sinnvollsten soll er sich am Rahmen befinden, da der Rahmen als Grundkonstruktion sich durch die ganze Struktur zieht. Die Stelle soll gut zugänglich sein und es soll dort nicht zu wenig Platz vorhanden sein. Es ist keine schlechte Idee, sich an den Rahmen eine Lasche aus 3mm Stahl schweißen zu lassen, in der man wiederum entweder ein Paar Löcher für M4 Schrauben bohrt oder Stehbolzen anpunkten lässt. An dieser Stelle laufen alle PE-Leitungen zusammen. Nun bereiten man die Netzleitung vor: die Ader sind so zu kürzen, dass wenn der durch die Verschraubung eingeführte PE-Leiter mit seinem Kabelschuch auf dem Sammelerdpunkt sitzt, sind die offene Enden von L und N noch 20mm weg von der Außenwand des Geräts und zwar draußen.

Erdungskonzept

Es geht immer zweigleisig. Eine Seite ist, “den Brand einzugrenzen” und die zweite “den Brand am Herd zu bekämpfen”.

Wir wollen den Benutzer gegen Folgen von Fehler in der Anlage möglichst gut schützen. Ein einfacher Fehler könnte – in unserem Kontext – zweierlei Art sein:

- montagebezogene, “mechanische” Fehler

- materialbezogene, “elektrische” Fehler

Unter “mechanisch” verstehe ich Fehler wie ein abgefallener Stecker, auslaufendes Wasser, also besonders Fehler, die letzendlich auf eine Fehlmontage bzw. mangelnde Sorgfalt oder Erfahrung beim Zusammenbau zurückzuführen sind. Diese sind oft durch einen geschickten Aufbau abwendbar.

Charakteristisch für diese Fehler ist, dass es nicht vorhersehbar ist, wo der elektrische Strom “eingespeist” wird, also z.B. welchen Teil der Maschine die lose offene Leitung berührt. Hier redet man von “den Brand eingrenzen”, also man erdet möglichst alles am Gehäuse, so dass es egal ist, welches Teil unter Spannung kommt.

Unter “elektrisch” verstehe ich grundsätzlich ein Isolationsversagen, also z.B. eine rissige Isolierung einer Leitung, oder ein Gehäuseschluß einer Heizung, also Fehler, die nicht bei einer “gesunden” Maschine vorkommen können, Fehler, bei welchen vom Materialversagen auszugehen ist.

Man kann dabei davon ausgehen, dass alle Teile am Platz bleiben. Hier ist es sinnvoll gezielt vorzugehen und wahrscheinliche Fehler direkt abzufangen. Zum Beispiel: Eine durchgebrannte Heizung stellt oft ein Kurzschluss von der Heizspirale zum Heizkörper dar. Es ist zweckmäßig, den Sockel der Heizung direkt auf kurzem Weg mit dem Schutzleiter zu verbinden, statt die Heizung z.B. über Kessel zu erden. Genauso ist es nicht verkehrt, den Bedienpanel, in dem alle Schalter unterbracht sind, direkt an den Schutzleiter zu verdrahten und nicht erst über das Gehäuserahmen. An der Stelle ist die erhöhte Sicherheit (weniger Kontaktstellen bis zum Schutzleiter) nicht fehl am Platz.

Jetzt dürfte man sich den Kabelbaum anschauen, beziehungsweise wenn man ihn neu aufbaut, projektieren. Am wichtigsten zuerst der Leistungspfad, also wie der Strom zu der Heizung kommt. Als Grundkonzept sollen die Hinleitung und Rückleitung in einem Zweig zusammen verlaufen. Die Schutzleiter die die Zielbaugruppen direkt erden sollen verlegt man sinngemäß in gleichem Kabelbaum, wie die Versorgungsleitungen, parallel dazu (Schleifenimpedanz).

Der zweite Schritt ist die Baugruppen, die zwar nicht inherent elektrisch sind, aber ein erhöhtes Risiko tragen, sauber zu erden.

Bei einer Kaffeemaschine fallen mir hier:

- Kessel

- Brühgruppe

- Der schon erwähnte Bedienpanel, bzw. das Frontblech, in dem alle Schalter und Leuchten sitzen

- bei Festwasseranschluss: Körper der Rota-Pumpe

ein.

Diese sollen über getrennte Schutzleitungen an den zentralen Erdpunkt angeschlossen werden.

Danach kommt die Verkleidung, also der Schritt mit “den Brand eingrenzen”. Womöglich die Bleche an einer unauffälligen Stelle durchbohren (soweit sie keine geeignete Stelle für den Schutzleiter vorgesehen haben) und mit einer Schutzleitung an den Rahmen anbinden. Die Anbindung soll so ausgeführt werden, dass durch die Schraube kein Strom fließen muss.

Bei gefalzten Seitenteile dürfte sich in unterem Bereich eine geeignete Stelle finden lassen, ein Bisschen erfinderisch muss man schon sein.

Die Anbindungen soll man mit kurzen Leitungen machen, allerdings sollen sie doch lang genug sein um bei der Demontage des Seitenteils nicht übermäßig strapaziert zu werden. Am Besten man befestigt das eine Ende am Blech, legt den Seitenteil dann auf den Tisch neben der Maschine und kürzt die Leitung so, dass man sie noch problemlos anbinden kann. So ist die spätere De- und Montage einfacher.

Grundsätzlich ist solche Anbindung so zu machen:

- falls die Verbindung mit dem Schutzleiter nicht mehr gelöst werden muss oder an das Gehäuseteil ein Stehbolzen fest angebaut ist, steckt man die Schraube durch das Blech (entfällt beim Stehbolzen), dann kommt eine Fächerscheibe (oberflächenverletzende Scheibe), dann der Kabelschuh, dann Unterlegscheibe und dann die Mutter. Beim Anziehen frißt sich die Fächerscheibe durch die Oxidschicht durch und bohrt sich ins Metall ein. Somit ist ein guter Kontakt gewährleistet.

- falls die Verbindung zum Schutzleiter bei der Demontage gelöst werden muss (z.B. an Seitenteile): zuerst kommt die Schraube durch das Blech, dann Fächerscheibe, dann Mutter, die wird fest angezogen und nie mehr gelockert. Jetzt kommt der Kabelschuh, eine normale U-Scheibe, ein Sprengring (Federring) und wieder eine Mutter. Fertig.

Einige schöne Diagramme dazu liegen beim Rittal: http://www.rittal.de/downloads/TechInfo/PS_Schutzleiter_D_GB_12_1998.PDF

Wenn man damit durch ist, stellt man fest, dass nicht alles so möglich war, wie die Theorie es vorsieht.

Ich habe so eine Abstufung:

- Stufe 1: Teile, wie z.B. ein Metallbügel, der mit einer Gewindestange endet, die durch Gehäusewand verschraubt wird. Ich lege eine Fächerscheibe unter die Mutter, erde die Gehäusewand (ggf. sogar an der Stelle) und erkläre die Sache für gegessen, aber streng genommen darf man nicht davon ausgehen, dass ein Gewinde leitend ist. Also Kontakt zur Mutter ist da, aber ob das Gewinde mit der Mutter auch ein Kontakt hat ist offen. Ich halte aber die Stelle für weitgehend ungefährlich.

- Stufe 2: es gibt Teile, die man nicht sauber nach Vorschrift erden kann, da die Maschine falsch gebaut ist, die man aber zumindest so gut mit dem Schutzleiter verbinden kann, wie sie an den Stromkreis angebunden sind. Beispiel: Ein schönes Schild aus Metall, der mit zwei Schrauben befestigt wird. Der Schild ist vorne auf einem Holzbrett angebracht, die Schrauben ragen aber durch das Holz ins Innere einer Maschine, gehen durch den Rahmen und dann werden mit einer Mutter gesichert. Sie halten also gleichzeitig die Holzverkleidung fest. Ein Verbrechen erster Art. Ich lege dann auf die Schraube einen Kabelschuh, U-Scheibe, Sprengring und eine zweite Mutter, somit habe ich die Schraube geerdet. Es ist zwar keine saubere Erdung für den Schild draußen, aber er kann nur über die Schrauben unter Spannung gesetzt werden, also halte ich die Lösung für vertretbar und ausreichend, selbst, wenn nicht gut.

- Stufe 3: Es gibt Teile, die sich gar nicht erden lassen. Wieder Beispiel, wie eben vorhin, nur ist der Schild mit zwei Nieten an ein Kunststoffgehäuse befestigt. Von innen kommt man an die Nieten, sie sitzen aber im Kunststoff. Da kann man nur den Fehler (Kontakt mit stromtragenden Leitung) verhindern, also im Beispiel: die Nieten mit Isolierscheiben abdecken. Das ist dann eine doppelte Isolierung (die Kabel haben ja schon eine) und somit eigentlich sicher, nur nach meinem Kenntnisstand ist es so in einem Gerät Schutzklasse II nicht erlaubt. Trotzdem, die Situation vorhin war noch schlechter. Solche Blümchen versuche ich gleich zu beseitigen, oft ist es aber schwer ohne das Gerät umzugestalten (Schildchen kann entfernt werden, ersetze Schildchen mit Bedienpult und schon sieht die Sache anders aus…)

Ein letzter Schritt ist noch die Überlegung, wo man die Fehlerfolgen minimieren kann. Zum Beispiel

- Flachsteckhülsen können abfallen. Wenn sie aber eine Kunststoffhülse haben, stellen sie auch frei rumhängend keinen elektrischen Kontakt zu Teile, die berührt werden.

- Kabelbaum umgewickelt mit einer Kunststoffspirale ist zwar noch nicht doppelt isoliert, aber falls eine Leitung Riss in der Isolierung haben soll, stellt die Kunststoffspirale einen Abstandhalter dar, der verhindert, dass das blanke Metall die Gehäusewand kontaktieren kann.

- Kabelbinder genauso – ein aufgeräumter Kabelbaum ist so gut wie selbsttragend und ein abgefallener Stecker kann nicht irgendwo hin fliegen.

und so weiter…

Ein alter Meister aus einem anderen Land hat – misstrauisch, wie er gegenüber modernen Messgeräten war – die Schutzleitungen immer mit einem Baustrahler überprüft. Das war eine nach heutiger Sicht grob fahrlässige Prüfung, man soll sie aber im Kopf behalten, wenn man eigene Arbeit nach Gefühl beurteilt. Der Kerl hat einfach die Phase auf den Schutzkontakt des zu prüfenden Geräts gelegt und – mit Schutzhandschuhe usw. – am Gehäuse wieder an unterschiedlichen Stellen abgegriffen und damit ein 1kW Flutstrahler versorgt. Leuchtete der nicht mit voller Kraft, war es klar, dass irgendeine Verbindung am A*.*sch ist.

Viel Spaß!

Marek